現在、Python(パイソン)をインストールすると、pip というパッケージ管理ツールも付属しています。

今回はこの pip の使い方を紹介します。

pip の使い方

pip を使えば、パッケージの管理が楽になります。

pip が付属しているかの確認

以前のバージョンだと付属してなかったみたいなので、pip が付属しているかどうか確認してみます。

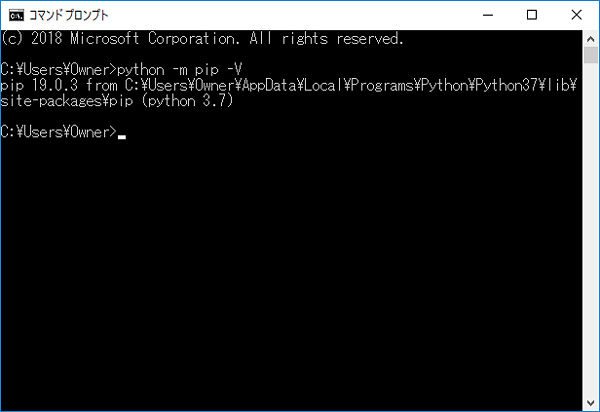

コマンドプロンプト(もしくはパワーシェル)で下記コマンドを入力します。

python -m pip -V

下記のように pip のバージョンが表示されていれば、pipが付属しています。

インストールされているパッケージを確認

Python(パイソン)にはたくさんのパッケージ(ライブラリ)があります。

上手に活用することで自作することなく手軽にプログラミングを楽しむことができるというわけです。

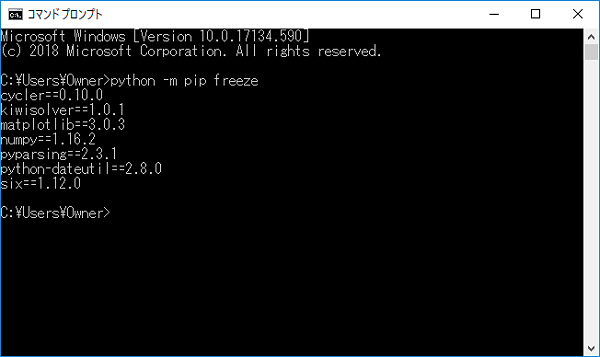

インストールされているパッケージを確認するためにはコマンドプロンプトで下記コマンドを入力します。

python -m pip freeze

すると下記のようにインストールされているパッケージが一覧で表示されます。

ここで表示されているもののライブラリの一部を紹介します。

matplotlib

matplotlib は、グラフを描画するためのライブラリです。

numpy

numpy は、数値計算を効率的に行うためのライブラリです。

six

six は、Python2系と3系の互換性ライブラリです。

パッケージをインストールする

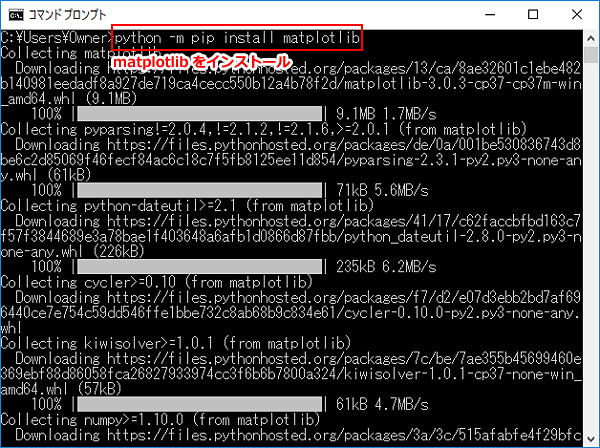

パッケージをインストールするには下記のようなコマンドを入力します。

python -m pip install パッケージ名

ちなみに下記は matplotlib をインストールしたときのスクリーンショットです。

最後に

いかがでしょうか。

Python はプログラミングがしやすいような環境が最初からそろっています。

そして慣れてきたら更にもっと便利で快適なものにできる可能性も秘められているのです。

これから Python講座を記事として書いていく予定です。

コツコツ勉強していきます。